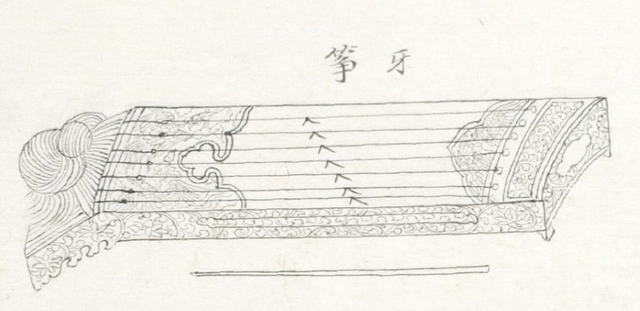

[김용호 정읍시립국악단 단장 전통문화바라보기] 한恨의 악기 “아쟁牙箏”

한국의 정치와 사회, 문화, 경제, 학술의 모든 분야에 있어 중요한 변화가 있었던 일제강점기의 우리 국민은 식민지 치하의 차별받는 분노와 굴욕, 그것을 극복하고자 하는 의지가 잠재되어 있었다. 그래서 그 시대를 다루는 우리나라의 예술작품들은 한결같이 무겁고 우울했다. 짐짓 밝은 작품들도 있었지만 그리 인기를 끌어내지 못했다. 이때 사람들에게 기대 심리를 자극하며 나오게 된 것이 전통극인 창극이다. 나라를 빼앗긴 시대의 상황을 아무런 고민, 고뇌도 없이 희망과 진보, 기대로 표현할 수 없었지만, 애환과 억눌린 감정의 표출을 민족극인 창극으로 나타냈다.

1939년 9월 동일창극단 창작 창극 “일목장군”을 계기로 남, 여 혼성의 창극에서 여성 창극의 시대를 연다. 창극이란 원래 기존의 판소리나 새로운 소재를 가지고 작창하여 부르는 연극 형식인데 노래를 포함하여 춤, 노래의 반주와 배경 무대가 포함된다. 이때 노래의 반주에는 새소리, 물소리, 바람소리, 귀신소리, 천둥소리 등 인간과 짐승의 감정까지 모두 성음으로 표현하게 되는데 곧 판소리에서 소리의 개념으로 이해할 수 있다. 이러한 작품의 소리 감정이 여성들의 배역으로 이루어지면서 여성이 가질 수 있는 섬세함과 간결함으로 작품의 소리 감정을 표출하였다. 또한, 남성의 역할을 여성이 표현함으로 색다른 중성적 이면과 성음을 표현하게 되는데 이때 반주가 이러한 표현을 도와준다.

이러한 음악적 간지懇志에 필요성을 느낀 악기가 아쟁이다. 찰현악기인 해금 아쟁은 지속적인 음을 내는 악기로서 가야금과 거문고보다 창극반주에서 중요한 역할을 하게 된다. 그 이유는 소리와 동작을 파악하여 장면을 만들어 낼 때, 지속적인 현의 소리로 극 중 고조되는 부분은 더욱 고조되게 표출하며, 애절한 곳은 더욱 애절하게, 기쁜 곳은 다양한 가락의 지속음을 통해 더욱 기쁘게 표현하였기 때문이었다. 박성옥은 이러한 아쟁을 연주하기 편한 크기로 작게 개량하여 사용하였다. 당시 박성옥(朴成玉)은 무용음악을 위해 전통적인 악기의 개량을 주로 많이 하였는데 아쟁 또한 그에 의해 음량이 증폭된 악기로 개량되어 창극과 무용음악에 사용되었다.

1949년 2월 「여성국악동호회」의 〈햇님 달님>은 아쟁의 애절한 소리로 각광을 받은 창극이다. 현재 아쟁산조의 한 유파를 형성하고 있는 정철호와 한일섭은 그 당시의 공연을 보고 아쟁소리에 반하여, 가야금을 고쳐 아쟁을 만들어 쓰기 시작했다. 장월중선, 김일구, 지영희 또한 다양한 시험을 거쳐 오늘날 산조아쟁이라 불리는 전통악기를 만들어냈다. 그 당시의 창극은 음악적 표현에서 전반적으로 계면조를 선호하였는데, 이때 우조와 평조 표현보다 계면조 표현을 더 잘하는 아쟁을 민중들이 더욱 좋아하였다. 기존 아쟁의 크기와 개나리 활대는 각 연주자의 부분적 개량과 용도에 따라 변화되었으며, 창극의 반주로써 쓰이던 아쟁은 점차 독자적인 악기의 기능이 확대되어 독주 악기로 발전한다. 유일한 전통음악의 저음부인 아쟁은 저음부의 찰현 음색과 표현력으로 그 시대의 암울했던 시대상을 대변하였다. 아쟁의 표현력이란 타 전통악기와 달리 거친 개나리 나무의 찰현 소리와 판소리에서 쉰 듯한 목소리의 성음 표현을 말한다. 이러한 아쟁만의 음악적 음색을 바탕으로 일제강점기 시대를 풍미했던 창극의 중요한 전통악기로 자리매김한다.

김용호 정읍시립국악단 단장의 전통문화바라보기

정읍시, 관광체육국 신설… 2025년 행정기구 개편 추진 전라북도 전통문화 창의융합 국립부산국악원 국립남도국악원 명창 정창업, 다시 도전하다. 명창 장자백, 목숨을 구하다 대원군 친형 이최응과 이날치 여성국극단의 탄생과 쇠퇴 거문고의 명인 고(故) 강동일 고수(鼓手)의 기억을 담다저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글