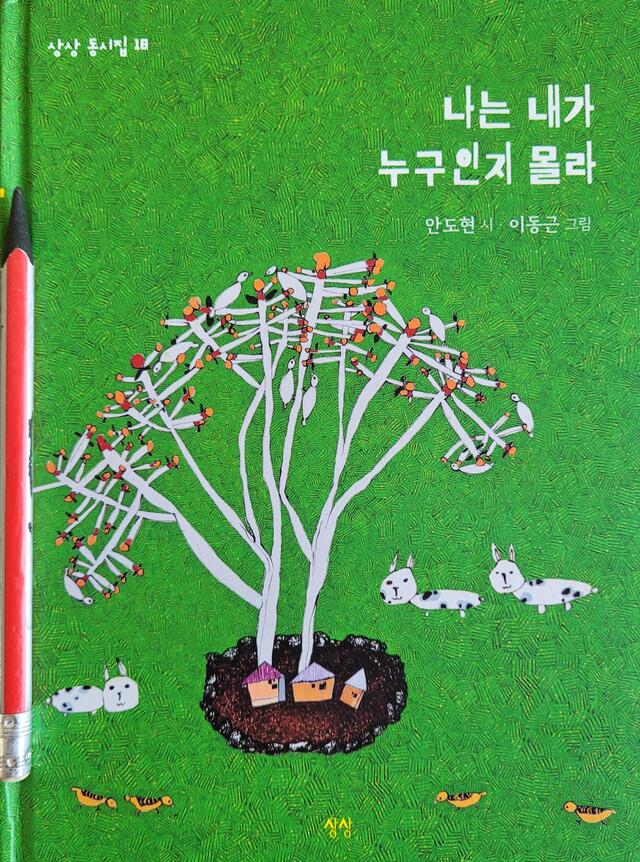

[전북일보 신춘문예 작가들이 추천하는 이 책] 이영종 시인 – 안도현 ‘나는 내가 누구인지 몰라’

안도현의 <나는 내가 누구인지 몰라>를 읽다가, 해밀턴의 법칙이 떠올랐습니다. rB > C. 유전적으로 가까운 정도(genetic relatedness)에 이타적 행동을 함으로써 얻을 수 있는 이익(Benefit)을 곱합니다. 값이 그 행동을 하는 데 드는 비용(Cost)보다 크기만 하면 이타적 행동은 진화한다는 것입니다.

“초록 풀잎 하나가/ 옆에 있는 풀잎에게 말을 건다/ 뭐라 뭐라 말을 거니까/ 그 옆에 선 풀잎이 흔들린다/ 흔들리는 풀잎이/ 또 앞에 선 풀잎의 몸을 건드리니까/ 또 그 앞에 선 풀잎의 몸이 흔들린다/ 흔들리는 것들끼리/ 한꺼번에 흔들린다/ 초록 풀잎 하나가/ 뭐라 뭐라 말 한 번 했을 뿐인데/ 한꺼번에 말이 번진다/ 들판의 풀잎들에게 말이 번져/ 들판은 모두/ 초록이 된다” (‘초록 풀잎 하나가’ 전문).

옆과 앞에 있는 풀잎은 가까운 사이입니다. 땅속을 벋어 가는 뿌리를 잠시 멈추고 물과 양분을 나눌 수 있는 사이죠. 이롭고 보탬이 되는 일은 무엇일까요? 들판이 모두 초록이 되는 것. 초록은 젊음, 순수, 발달, 평화, 휴식, 여유 등을 상징해요. 말을 거는데 비용은 얼마나 들까요? 흔들림을 지불해야 한다고 하는군요. 흔들림은 슬픔과 아픔으로 흔들릴 뿐, 넘어지지는 않습니다. 어지러울 연(䜌)과 마음 심(心)이 합해져 그리워할 연(戀)이 되는 것처럼 말이죠. 나는 좋은 느낌과 약간의 용기만 있으면 된다고 말하겠어요. 가까이 있는 사람에게 말을 걸어야겠습니다. 내게도 초록 들판 하나 무연히 흘러들어 오겠지요.

로드 킬을 당한 족제비를 지나치지 않고 차를 세웁니다. 그와 가까워져요. “털가죽으로 노란 목도리를 만들어 팔던 때”의 소리를 듣습니다, 생태계를 지탱해 준 족제비를 “산머루 같은 까만 눈으로” 바라봅니다. “지금은 길가에 누워 있는 족제비/ 아스팔트의 목을 감싸고 있는 목도리”는 숭엄함을 가만히 건네줍니다. “흉측한 걸 왜 보느냐”라는 말은 한 손으로 받아도 가볍지만 말이죠 (‘아무도 주워 가지 않는 목도리’ 중).

“내가 태어나기도 전에 돌아가셨다는/ 할아버지의 유품 중에는/ 씨앗이 든 낡은 자루가 있다”로 시작되는 ‘할아버지의 시드볼트’는 “올해 화분에 한번 심어 보자”라고 말하는 아빠로 끝납니다. 유전적으로 가까운 사이일수록 이타적 행동이 진화할 현실성이 높은 것이지요. “먼 훗날 열어 보라고/ 할아버지가 시드볼트를 만들어” 놓았겠지요. 덕분에 화자는 “이 작고 여린 것들이/ 힘이 정말 세다”라는 것과 “손끝에도 잡히지 않는 씨앗 중에서/ 채송화와 상추씨가 제일 작다는 것을/ 처음 알게” 되지요. 물론 “씨앗을 담아/ 이름을 하나하나 적어 놓은” 할아버지의 노고는 봉투처럼 작죠.

인간은 이기적인 존재입니다. 그럼에도 불구하고, “마스크를 쓰지 않고/ 귀뚜라미와 대화를” 나누면, “혼자 지낼 줄 알아야 어른이 된다” (‘귀뚜라미와의 대화’ 중)라는 진실을 살릴 수 있겠지요.

이영종 시인은

2012년에 전북일보 신춘문예로 등단했으며, 아르코 문학창작기금에 선정되어 2023년에 첫 시집 <오늘의 눈사람이 반짝였다>를 냈다.

전북일보 신춘문예 작가들이 추천하는 이 책

황보윤 소설가-황석영 ‘할매’ 김영주 작가- 김헌수 ‘내 귓속으로 들어가 보고 싶은 날’ 이경옥 동화작가-이라야‘파이트’ 오은숙 소설가-이희단 ‘청나일 쪽으로’ 기명숙 작가, 지연 ‘모든 날씨들아 쉬었다 가렴’ 이진숙 수필가-하기정 ‘건너가는 마음’ 장은영 동화작가-윤일호 ‘거의 다 왔어!’ 이영종 시인 - 황유원 시집 ‘하얀 사슴 연못’ 장창영 작가- 징 지글러 ‘왜 세계의 절반은 굶주리는가?’ 최기우 극작가-정양 ‘헛디디며 헛짚으며’저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글