강인석 논설위원

건물과 방, 집을 둘러싼 벽(壁)은 비·바람을 차단하고 건물을 지지하는 것과 함께 경계를 구분하는 수단이다. 낯선 사람이 남의 집 벽을 넘으면 도둑으로 몰릴 수 있고, 부유층의 저택은 이런 낯선 사람의 침입을 막기 위해 높은 벽으로 둘러싸여 있다. 외부 적의 침공을 막기 위해 쌓은 성벽은 전 세계 곳곳에서 볼 수 있는 유적이 됐다.

벽은 안과 밖을 구분하는 경계의 수단이지만 밖과 안을 연결하는 공간이기도 하다. 그 역할을 하는 것이 그림, 바로 벽화다. 세계 각지의 동굴에서 발견되는 벽화는 인류가 구석기 시대부터 벽에 그림을 그려왔다는 것을 보여준다. 동굴과 고분, 사찰 등에서 발견되는 벽화는 그 시대의 생활상과 사회상을 추정하게 해주는 역사적·학술적 가치를 평가받는다.

1970년대 시골마을 골목에서는 짓궂은 초등학생들이 벽에 그려 놓은 낙서 수준의 어설픈 그림들을 볼 수 있었다. 누군가에게 보여주기 위한 그림 다운 그림이 벽에 그려지기 시작한 것은 1980년대 부터다. 사회변혁운동에 동참하려는 진보적인 미술인들의 판화와 걸개그림, 벽화 등이 민중미술로 자리잡아갔다.

1980년 5·18 민주화운동과 1987년 6·10 민주화운동은 의미있는 대형 벽화들을 탄생시켰다. 1988년 부산 동아대에 그려진 30여 미터 길이의 벽화 ‘6월 항쟁도’와 경희대 문과대학 벽면의 ‘청년’, 전남대 사범대 외벽의 ‘광주민중항쟁도’ 등은 1980년대에 시작된 민중미술 벽화의 역작으로 평가받고 있다.

벽화는 1990년대 중반 지방자치제가 실시된 이후 공공미술로 진화했다. 전국 곳곳에서 공공 디자인 붐이 일면서 벽화 그리기가 확산됐다. 부산 감천문화마을, 인천 송월동 동화마을, 경남 통영 동피랑마을, 전주 자만벽화마을 등 새로 탄생한 벽화마을은 도시 환경 미화를 넘어 관광 명소가 됐다. 그러나 정체성 없는 조잡한 벽화가 넘쳐나면서 ‘벽화 공해’를 비판하는 목소리도 상존한다.

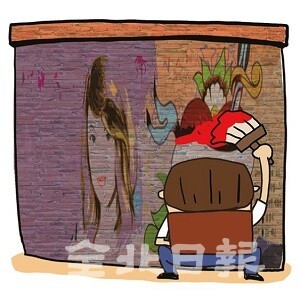

그림을 통해 공간과 경계를 잇는 벽은 관계와 교류 단절의 의미도 함께 갖고 있다. 최근 서울 종로구의 한 중고서점 외벽에 그려진 ‘쥴리 벽화’가 우리 사회의 갈등을 부르는 논란거리로 떠올랐다. 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨를 비방하는 내용의 ‘쥴리의 꿈! 영부인의 꿈!’ ‘쥴리의 남자들’이란 문구가 담긴 벽화가 그려진 뒤 명예훼손과 인권침해, 표현의 자유를 둘러싼 공방이 이어지고 있다.

논란이 일자 서점 주인은 벽화 속 문구를 페인트로 덧칠해 지웠지만 보수-친여 성향 유튜버들이 서로 몰려들어 벽은 상호 비방의 공간으로 변했고, 명예훼손과 재물손괴의 고발까지 불렀다. 서점 주인이 “맘껏 표현의 자유를 누려도 된다”며 ‘통곡의 벽’이란 이름의 플래카드를 새로 내걸었지만 이 공간은 이미 표현의 자유 대신 표현의 갈등을 부른 ‘이념의 벽’이 됐다. 벽화의 퇴보를 보는 듯 해 씁쓸하다.

오목대

노인일자리 사업의 방향 부자 전북, 가난한 전북 마천루 위에 앉은 AI설계자들 [오목대] 호가호위(狐假虎威)의 계절 광주 전남 반면교사로 삼아라 세계유산, 유곡리·두락리 고분군 수능만점과 전북의 네 탓 공방 청와대 귀환과 독단 정치가 남긴 것 지역축제의 재발견 이 대통령의 힘 실린 전주하계올림픽저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글