['박래현, 삼중통역자'展] 시대 앞선 여성…한국화 확장

한국화를 현대화한 선구자로 추상미술의 한 획을 그은 한국 근대 화단의 대표적인 여류화가 박래현의 탄생 100주년 기념 ‘박래현, 삼중통역자’전이 국립현대미술관 덕수궁관에서 지난달 29일 개막해 내년 1월 3일까지 열린다. 회화와 판화, 태피스트리 등 총 138점이 전시된다. 우향(雨鄕) 박래현(朴崍賢, 1920~1976)은 한국화의 거장 운보(雲甫) 김기창(金基昶, 1913~2001)의 아내로서 남편에 가려진, 뛰어난 예술가로서의 진면목을 조명하는 전시다.

평남 진남포에서 1920년 대지주의 장녀로 태어난 박래현은 여섯 살 때 전북 군산으로 이주해 전주여고보(전주여고 전신)와 도쿄여자미술전문학교를 다녔고, 귀국한 후 1956년 대한미협과 국전에서 ‘이른아침’, ‘노점’으로 대통령상을 수상했다. 1947년 박래현은 어머니의 반대에도 불구하고 “결혼 후에도 화가로 살게 해준다”는 운보의 약속을 굳게 믿고 청각장애인 김기창과 결혼을 하게 된다. 그렇게 박래현의 삶과 예술은 새로운 길로 가게 된다.

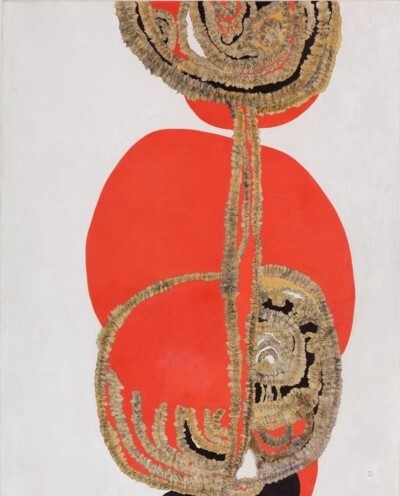

전시는 1부: 한국화의 ‘현대’, 2부: 여성과 ‘생활’, 3부: 세계여행과 ‘추상’, 4부: 판화와 ‘기술’로 일목요연하게 나뉘어 있다. 1부에서는 관념적인 전통회화에서 탈피해 ‘현대’에 걸맞게 ‘한국화’를 창작한 작품들로 가득하다. 2부는 아내와 어머니, 예술가로서 역할을 감당하며 부부전과 백양회회원전을 중심으로 왕성한 작품 활동을 펼친 시기. 3부는 1960년 타이완, 홍콩, 일본 등을 여행하며 추상화의 세계적인 추세를 확인, 본격적인 추상화 제작에 몰두한다. 1960년대 중반에는 미국, 유럽, 아프리카를 다니고 해외 박물관의 고대유물에 매료된다. 황금빛 유물과 가면 등에 매혹된 박래현은 구불거리는 황색 띠로 새로운 추상화를 창작한다. 4부는 뉴욕에 7년간 체류하며 태피스트리와 판화를 연구한다. 처음에는 정교한 기술을 배우고 익힌 뒤 기술을 뛰어넘는 자유로운 작품을 제작한다. 이렇게 끊임없는 실험정신과 창작활동은 병마로 갑작스럽게 1976년 멈추게 된다. 참으로 안타깝고 애석한 일이었다.

1부에서부터 필자의 눈길과 마음을 사로잡은 작품들은 4부까지 이어졌다. 특히 추상화에 매혹됐다. “태양의 생활력을 황색으로, 인간의 생명은 피로, 타산을 벗어날 수 없는 시대의 신중성을 흑빛의 침묵으로 나를 대변했다”고 박래현은 추상화에 대해 설명한 바 있다. 전시제목 ‘삼중통역자’는 자신을 미국 여행에서 영어 설명을 구화와 몸짓으로 김기창에게 전달하며 자신을 그렇게 표현했으나, 필자는 우향의 뛰어난 예술적인 시각언어를 추가해 사중통역자라고 하고 싶다. 전시를 보고 나오니 덕수궁 단풍이 하오의 햇살에 박래현의 추상화처럼 주황과 붉은색, 노란색으로 황홀하게 펼쳐져 있었다.

서유진 기자의 예술 관람기

다시 보다 루드비히 미술관 컬렉션 앙드레 브라질리에 문신: 우주를 향하여 프랑코 폰타나: 컬러 인 라이프 MMCA 이건희 컬렉션: 모네와 피카소, 파리의 아름다운 순간들 이중섭 특별전 유영국 호안 미로 어느 수집가의 초대저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글