신라시대 옥보고가 머물던 자리…국악발전·후학양성 온힘

지리산에 위치한 구름 위의 집 ‘운상원(雲上院)’은 여러 의미로 중요한 명소다. 불교사찰에서는 동국제일선원 칠불암이라 불리는 곳이 운상원의 다른 이름이다. 칠불암에 대한 이야기는 여러 가지가 전해지지만 음악과 관련된 이야기로는 신라 신문왕 때 옥부선인이 부는 옥피리(玉笛)소리를 들은 수로왕의 일곱 왕자가 입사하여 도(성불)를 깨치고 칠불암을 창건했다는 이야기로 유명하다. 다른 한편으로는 신라의 옥보고가 국악기 중 순수 우리악기로 일컬어지는 삼현삼죽(三絃三竹) 가운데 거문고로 운상원에서 50년 동안 공부하고 30곡을 지어 세상에 전했다는 이야기가 내려온다. 문헌상 3대 악성은 고구려의 왕산악(거문고), 신라의 우륵(가야금), 조선의 박연(아악 정비)이라 하지만 거문고에 있어 현재의 음악 체계를 세운 중시조로는 옥보고를 친다. 지리산 운봉 인근에 있던 운상원에서 옥보고에 의한 음악적 기틀이 신라 음악의 기반이라고 해도 과언이 아니며, 이는 우리 지역과의 밀접함을 증명하고 있다.

△국악의 본향, 운상원 맥 이어

남원은 국악에서 중요한 위치에 있다. 국악의 성지 조성사업이 이뤄지는 남원시 운봉읍 비전마을은 동편제 판소리의 창시자인 가왕 송흥록 선생이 태어난 곳이며 명창 박초월의 소리 고향이다. 예부터 운봉은 옥보고가 거문고를 크게 발전 시킨 곳(운상원)으로 알려져 있다. 국악계의 거성으로 우뚝 솟은 송광록, 송우룡, 송만갑, 김정문, 이화중선, 장재백, 배설향, 강도근, 안숙선, 강정숙, 전인삼 등과 대금의 명인 강백천, 가야금병창의 명인 강순영, 오갑순, 강정렬 등 수많은 명인명창이 지리산 자락의 아늘한 고원인 남원에서 소리를 빚어 국악의 고장으로 키워 왔다.

중요무형문화재 제16호 거문고산조 전수교육조교인 김무길 명인(73)이 부인인 전라북도 무형문화재 제2-13호 판소리 수궁가 보유자 박양덕 명창(69)과 함께 ‘운상원 소리터’로 옥보고가 기거하던 옛 운상원의 맥을 잇고 있다.

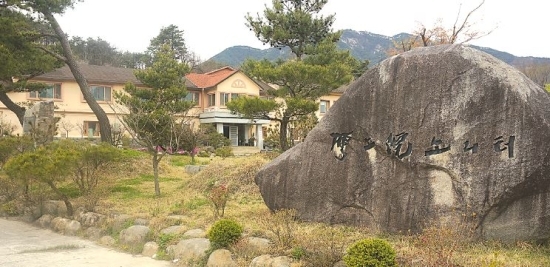

부부는 지난 2002년 10월 가산을 끌어모아 남원 운봉읍 권보리의 고남산 자락의 고남초교터를 사들여 꾸미기 시작했다. 건물의 2층은 생활공간으로 쓰며, 아래층은 제자들에게 판소리를 비롯해 남도민요, 거문고 등을 가르치고 있다.

10년이 훌쩍 넘은 지금까지도 넓은 소리터를 가꾸는데 바쁘기 한이 없다. 1만 6000㎡가 넘는 대지에 조성한 운상원 소리터를 두 명인이 구석구석 손수 다듬어 다소 버거워 보이기도 했다. 그 옛날 옥보고가 있던 운상원의 명성을 되살려 후학을 양성하고 우리 음악을 지키는데에는 부부의 사명감도 동반되었다. 두 명인의 손과 발로 일군 이곳이 시간이 지나 빛나는 명소가 아닌, 아닌 살아있는 배움의 명소로서 발전하기 위해서는 좀더 관심이 필요한 듯했다.

△예술이 이어준 부부의 연

김무길 명인은 서울에서 태어나 고(故) 한갑득(1919~1987) 중요무형문화재 제16호 거문고산조의 예능보유자에게 사사했다. 서울국악예고(현, 국립전통예술고등학교)에서 신쾌동(1910∼1977) 중요무형문화재 제16호 거문고산조 예능보유자에게 배움을 이어 거문고산조의 양대 산맥인 두 거장을 스승으로 뒀다. 지난 1986년 제12회 전주대사습놀이 전국대회 기악부문 장원, 1994년 KBS 국악대상 기악부문 대상을 받았다.

박양덕 명창은 전남 고흥 출신으로 11세 때부터 집에 독선생으로 박복선 명창을 모셔 판소리 공부를 했다. 조기교육으로 판소리 4바탕을 사사했다. 열다섯 나이에 여성국극 공연에 참여, 전국을 돌아다니며 무대에 섰다. 김소희 명창에게도 소리를 배웠고, 김 명창의 친동생인 김경희 명창으로부터 남도민요를 비롯한 팔도민요를 익혔다. 1990년 제17회 전국판소리경연대회 대통령상, 1994년 KBS국악대상을 수상했다.

박양덕 명창과 김무길 명인이 부부의 인연을 맺은 것은 김무길 명인의 부친인 김봉현 선생이 당시 남녀 혼합단체였던 ‘햇님창극단’(후에 여성국극단)의 단장으로 근무할 때였다. 1960년대 열악한 공연문화 현장에서 전국을 무대로 창극(국극) 공연을 펼치면서 키워온 인연이 애틋하다. 이들은 공연 현장에서 선배들의 중재로 사랑을 키웠고 부부가 됐다.

△무대에서 단상으로

부부는 사랑과 함께 국악인으로서 실력을 담금질하며 1960년대를 보냈다.

김무길 명인은 “그 때는 녹음기는커녕 악보도 없던 시절, 구전심수로 배우면서 너무 힘들었지만 마음 속 깊이 와 닿은 감정과 음악이 오랜 시간이 지나도 연주할 수 있는 바탕이 됐다”며 “오롯이 밥 먹고 자는 시간 외에는 스승의 음악을 잃어버리지 않기 위해 보낸 각고의 시간이었다”고 회상했다.

1960년대 말부터 국극을 공연할 장소와 기회가 사라지면서 한 가족의 가장인 김무길 명인도 다른 명인과 마찬가지로 취업에 나섰다. 1979년에 국립국악원에 민속악반이 생기면서 수석 악사로 들어가 음악적 재능을 펼치도 했다. 서용석류 대금·해금 산조의 창시자인 고(故) 서용석 국립국악원 민속연주단 전 음악감독과 함께 시나위를 연습하다 산조합주를 구성했고, 남도민요 연곡의 기반을 만드는가하면, 구음시나위 등의 민속합주 작품의 기초를 다졌다. 이 부부는 “먹고살기 어려웠던 60~70년대가 음악적으로도 가장 재미있던 시기였다”며 “오직 국악에 대한 열정으로만 뭉쳐 배고프고 힘들어도 함께하는 연주로 삶의 의미와 즐거움을 찾았던 때로 지금의 모습을 갖추는데 큰 밑거름이 됐다”고 회고했다.

박양덕 명창이 남원의 국립민속국악원에 지도위원으로 먼저 내려오고 그 다음해인 2001년 김무길 명인이 국립민속국악원에 예술감독으로 부임하면서 가족 모두 이곳에 정착했다. 부부가 국립민속국악원에 예술감독과 지도위원으로 재직하자 구설을 피하기 위해 박 명창은 남원시립국악단으로 건너가 단장으로 근무하다 김 명인이 정년퇴직한 뒤 국립민속국악원으로 돌아가 예술감독을 지냈다. 이후 두 부부는 운상원 소리터에 자리를 잡고 스승들이 그랬던 것처럼 우리 소리를 후대에 전하는데 여념이 없다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글