[전북일보가 걸어온 길] 앞서 걷고 함께 뛴, 66년 늘 사람이 먼저였습니다

지령 1호 1950년 10월 15일자 / 도민을 주인, 정론을 신념으로 시대 변화 발맞춰 끝없는 혁신

‘전북일보(全北日報)’는 1950년 10월 15일 지령 1호를 발행하며 창간해 66년만에 지령 2만호를 발행했다. 전북의 근·현대사를 함께한 전북일보의 역사는 곧 지역언론사이기도 하다. 전북일보는 정부방침에 따라 재출범하기도 했고, 뉴미디어 발달과 함께 독자와 만나는 채널도 다양화했다. 일찍부터 편집 자율권을 확보하고 정도언론의 길을 걷기위해 노력했으며, 신문발행외에도 지역사회 발전을 위한 다양한 사업을 이어왔다. 지령 2만호를 쌓는 동안 전북일보가 걸어온 길을 정리한다.

△1950년 한국전쟁 중 창간

오늘의 전북일보는 1950년 당시 종군기자로 활동했던 박용상(1910-1980)씨가 전북시보(全北時報)를 인수해 ‘전북일보(全北日報)’로 이름을 바꾸면서 역사가 시작됐다. 10월 15일자부터 ‘전북일보’라는 제호로 발행했는데, 지령 1호는 타블로이드판 2면이었다. 창간호는 “민중의 대변자로 여론의 강력한 창달기관으로 또 한 국가 목적을 급속히 달성구현하는 기관으로 나아가서는 적과의 과감한 사상투쟁의 무기로서 적의 선전공세를 완봉하여 민주국가 대한민국의 고매한 건국이념을 만민에게 함양하는 높은 교도기관으로서 부하된 사명을 완수하는데 일료 매진할 것을 맹서하는 바이다”고 창간 목적을 밝히고 있다. 초대 사장은 이승룡씨, 편집국장은 박용상씨가 맡았다.

전북일보는 1952년 고사동에 사옥을 마련하고, 이듬해 윤전기와 활판인쇄기, 연판기, 사진조판시설, 문선 조판 및 출판시설 등을 새롭게 갖추고 현재 크기의 신문을 제작했다. 1956년부터는 4면, 1962년부터 6면, 1969년부터는 8면 발행체제로 확장해왔다. 1970년에는 최신 윤전기시설을 구축하는 등 전북일보는 전북지역 대표신문으로 기능했다.

△ 1973년 1도1사 조치로 재출범

전북일보는 자율정화라는 미명아래 이뤄진 박정희 정부의 1도1사 방침에 따라 1973년 6월 1일 전북매일(全北每日)과 호남일보(湖南日報)를 흡수·통합해 ‘전북신문(全北新聞)’으로 재출범했다. 이때부터 전북일보는 ‘정론을 신념으로 봉사를 사명으로 도민을 주인으로’를 사시(社是)로 내걸었다. 1988년 언론자율화 조치까지 16년 동안 전북지역 유일의 지역신문으로 기능했다.

전북신문은 창간 10주년을 맞은 1983년 6월 1일자부터 제호를 ‘전북일보(全北日報)’로 회복했다. 제호 변경은 유신정부 강압에 의한 언론탄압의 소산이었기 때문이다. 서정상(1928-2001)대표이사가 사장으로 취임하고, 전주시 금암동 현재의 자리에 당시 전북지역 최고층인 15층 사옥(우석빌딩)을 마련했다. 이후 각종 제작시설을 확충하고, 지면을 늘리는 등 사세를 거듭 확장했다.

1988년 11월 신문발간 자유화조치로 전북지역에도 종합일간지가 등장하면서 경쟁시대가 다시 시작됐지만 여론을 선도하는 전북일보의 위상은 공고했다.

△변화와 개혁 앞장서는 신문

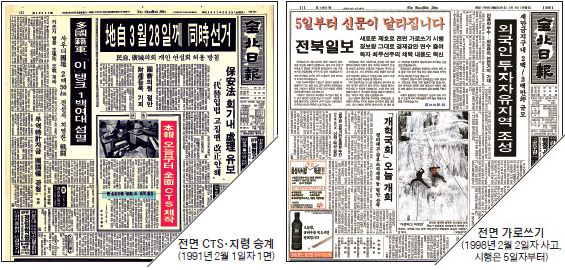

금암동 이전 후 전북일보는 1991년부터 전 지면 CTS(컴퓨터제작시스템)제작이라는 획기적인 변화와 1994년 시간당 최고 15만부를 인쇄하는 최신형 고속 윤전기를 들여놓는 등 제작 시스템을 현대화했다.

1998년 서창훈 대표이사 취임후 정보화시대에 부응하는 경영체제와 미래사회에 대비하는 신문, 편집권 보장을 통한 자유언론 등을 목표로 변화를 적극 모색했다. 뉴스를 거리에 내보내는 전광판시설도 도내에서 전북일보가 처음 구축했다. 1998년 3월 27일 지령 1만5000호를 기념해 신문사 외벽에 전광판(파워비전)을 설치하고 뉴스를 표출했다. 제작 시스템의 완전 전산화와 인터넷 웹사이트 구축 등 정보화 전략도 같은 해 실현했다. 정보화 부문에서도 지역 대표지로서의 위상과 지위를 확고히 다졌다. 젊은 신문으로 변신해야 한다는 대명제아래 한자 제호를 한글로 바꾸고 전면 가로쓰기 편집으로 새롭게 단장했다. 1999년 1월 4일자부터는 창간이래 고수해온 석간발행에서 조간체제로 전환했다.

창간 49년인 1999년 6월 1일 전북일보는 전북지역 언론사에 또 하나의 새 장을 열었다. 전 과정 컴퓨터 제작시스템을 기반으로 인터넷신문 서비스를 시작했다. 전북일보는 인터넷신문 콘텐츠 강화와 언론 영역 확장을 위해 동영상뉴스 서비스도 시작했다. 2011년 12월 종합편성채널이 출범하면서부터는 동아일보가 설립한 채널A와 협업시스템을 구축하고 방송뉴스 제작에도 참여했다.

정론보도를 위한 편집 자율권 확보도 일찍부터 이뤄졌다. 전북일보는 1988년 노동조합 설립후 편집국장을 기자들이 선출했다. 편집 자율권과 취재 윤리 준수 등 건강한 지역언론을 표방해온 전북일보는 2007년부터 10년 연속 정부가 지역신문 활성화를 위해 지원하는 지역신문발전기금 우선지원대상에 선정됐다.

전북일보는 신문제작에 독자 참여를 늘리고 다양한 시각에서의 보도를 위해 2003년 독자권익위원회를 구성했다. 또한 2006년부터는 다양한 분야의 독자들이 신문제작에 직접 참여하는 시민기자제도를 운영했다.

△지역사회 가꾸는 사회활동

전북일보는 지역사회 발전을 선도하는 다양한 사업을 벌였다. 한국전쟁중에는 피난민에게 잠잘 곳과 먹을 것을 제공하는 ‘전라도 인심 되살리기 운동’을 벌였으며, 학교 가는 길 확보를 위한 ‘통학의 다리놓기’ 캠페인도 이끌었다. 전북장학숙 필요성도 전북일보가 주창한 것이며, 새만금 사업의 단초가 된 개발 필요성 기사도 전북일보에서 처음 썼다.

전북일보는 전북의 역사를 정리하는 출판사업도 꾸준히 이어왔다. 1973년부터 <전북연감> 을 매년 발행하고 있으며, 월간지 <포토전북> (1973∼1977)도 발행했다. 전북의 현안을 전문적으로 연구하기 위한 ‘향토개발연구소’(1980)도 운영했다. 전북출신 재경인사들의 단합과 지역에 대한 관심을 도모하기 위한 ‘재경 전북인사 신년하례회’는 1983년부터 현재까지 이어지고 있다.

문화·체육사업도 활발하게 벌였다. 1959년부터 ‘미스전북 선발대회’를 열었고, ‘전북역전마라톤대회’(1989년)와 ‘전북일보 사장기 테니스(1990)·배드민턴(2001)·족구대회(2006)’, ‘웰빙 태권댄스 페스티벌’(2005) 등도 개최했다. ‘전북일보 신춘문예’는 문학청년들의 등단 무대로 주목받고 있다. 2014년에는 전북 지도자들의 네트워크 구축을 위해 ‘리더스 아카데미’를 신설했고, 지난해부터는 ‘골프아카데미’도 열었다. 지역사회를 위해 헌신하는 이들을 찾아 응원하기 위해 ‘무궁화대상’과 ‘전북보훈대상’도 운영하는 등 전북일보는 전북의 역사를 함께 써왔다.

지령 20000호 특집

전북일보 지령 20000호…'정론직필 100년' 향해 뛰겠습니다 "전북 대표 언론…건강한 소통 중심되길" 박근혜 대통령, 본보 20000호 축하 메시지 전북일보 지령 20000호, 독자 여러분께 드리는 글 전북일보 첫 직선 편집국장 김남곤 前 사장 "진실과 균형이 언론의 생명…다시 새 역사 써나가라" 전쟁 포연 속 내딛은 정론 첫발, 도민과 함께 울고 웃었던 역사 언론인으로 단단해진 사람들, 세상 밝히는 등불로 지령 20000호…전북일보에 바란다 CTS·웹서비스 이어 카드 ·웹툰뉴스로 '독자 니즈' 반영 언론의 사명 다하며 지역발전·도민 행복에 이바지를 송하진 도지사 "전북이 보유한 자원과 가치, 빛 볼 시기 곧 올 것입니다"저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글